Tempo fa avevamo parlato dei "peccati" più diffusi tra i traduttori editoriali italiani (pignoleria, orgoglio e altri ancora) proponendo un

quiz semiserio e poi

analizzandone i risultati, ma c'è anche chi ha riflettuto sui peccati che si commettono affrontando il lavoro sul testo:

quali sono gli errori di metodo che si possono fare traducendo un'opera letteraria?

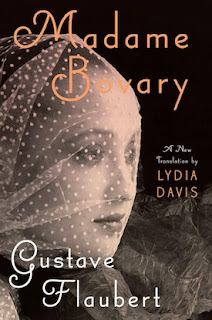

Lydia Davis, traduttrice americana, ne ha individuati due riflettendo sulla propria traduzione di

Madame Bovary in

questo interessante articolo pubblicato sulla

Paris Review.

- Il primo peccato, secondo la Davis, consiste nel mettere in bocca a personaggi del passato termini o espressioni moderne, che hanno cominciato a circolare in epoca successiva a quella in cui è ambientato il romanzo. In una traduzione di Madame Bovary presa in esame dalla Davis, ad esempio, un personaggio che in teoria dovrebbe vivere nel 1830 esclama: "No way!", come farebbe un americano dei nostri giorni.

L'esempio è estremo, ma il peccato è insidioso: ai traduttori letterari di oggi può infatti sfuggire che una certa parola o locuzione (ma non è certo il caso di "No way!"...) abbia iniziato la propria vita linguistica nel 1890 invece che nel 1830, visto che al nostro orecchio può suonare comunque arcaica.

- Il secondo peccato consiste nell'adeguarsi alle scelte traduttive dei precedenti traduttori di quel testo (o, aggiungiamo noi, a quelle dei traduttori di quel testo nelle altre lingue che conosciamo). Nel caso di opere molto note, infatti ci possiamo confrontare con una o più traduzioni attestate (in italiano e/o altre lingue a noi note) e può essere utile andare a scoprire quali scelte abbiano compiuto i nostri colleghi nei punti più difficili. Utile sì, ma anche pericoloso: non è detto che gli altri ci abbiano visto giusto, e allora ecco che può capitare di ripetere la scelta e perpetuare l'errore.

Come comportarsi quando siamo tentati di cadere in uno di questi peccati?

Tu che cosa ne pensi?

Una nota sull'immagine: nell'edizione americana il nome della traduttrice è in copertina.

Anche in Italia potrebbe essere così: l'art. 33 del Regio decreto n. 1369/42, che costituisce il regolamento per l’esecuzione della Legge sul diritto d’autore italiana, dà agli editori l'alternativa tra pubblicare il nome del traduttore in copertina oppure sul frontespizio. Ogni altra collocazione (ad esempio nel colophon, come spesso accade) è in contrasto con la legge: tienilo presente al momento di firmare il contratto e di rivedere le bozze.

Tra i vari canali che abbiamo battuto per diventare più visibili c'è il web: raccontiamo in dettaglio le azioni intraprese per promuovere la nostra attività nell'articolo "Pillole di (web) marketing per traduttori editoriali" pubblicato su Strade Magazine di questo mese.

Tra i vari canali che abbiamo battuto per diventare più visibili c'è il web: raccontiamo in dettaglio le azioni intraprese per promuovere la nostra attività nell'articolo "Pillole di (web) marketing per traduttori editoriali" pubblicato su Strade Magazine di questo mese.